原文链接:https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2025.113006

引用本文:Liang S, Zhou Y, Li G, et al. Thermomechanical Evaluation-Guided Structural Design and Porous Interface Optimization of Multilayer Heterogeneous Cladding[J]. Composites Part B: Engineering, 2025,308:113006.

研究背景

福岛核事故之后,耐事故燃料包壳(Accident Tolerant Fuel, ATF cladding)逐渐成为构建更安全先进核能系统的重要屏障。围绕这一目标,国际上形成了多条技术路线,包括:锆合金涂层型、先进金属合金型(如 FeCrAl 合金、高熵合金等)以及陶瓷基复合材料型(SiCf/SiC)。其中,陶瓷基复合材料因其优异的耐高温和抗辐照性能,被认为是第四代反应堆 ATF 包壳的理想候选材料。然而,该陶瓷基复合材料包壳受限于其加工工艺及陶瓷基体的本征脆性,存在断裂韧性低、气密性不佳和导热率低等问题,严重制约了其在工程领域的实际应用。为解决这些问题,美国能源部曾提出一种三层结构设计:内外层为致密 SiC 陶瓷,中间层为 SiCf/SiC 复合材料。但近年来美国橡树岭国家实验室(ORNL)的研究发现,该陶瓷复合材料管在高热流中子辐照条件下易产生径向贯穿裂纹,存在诱发灾难性失效的风险。法国原子能和替代能源委员会CEA则提出了难熔金属作中间层和SiC/SiC复合材料作内外层的“三明治”式复合包壳结构。然而,该设计存在异质界面热匹配不足和界面反应剧烈等问题,难以满足长期堆内服役需求。

成果简介

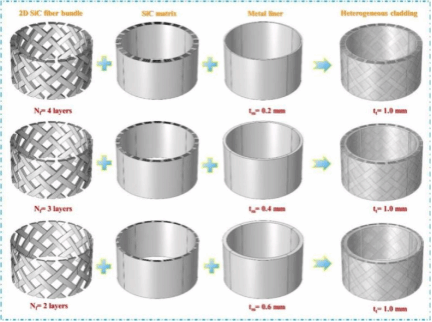

针对上述挑战,在国家自然科学基金的资助下我院青年教师卫冲在前期提出梯度编织结构以改进SiCf/SiC复合材料包壳的基础上,基于开发的热力驱动的包壳系统设计模型(图1)进一步创新提出了一种“难熔金属+多孔中间缓冲层+SiCf/SiC复合材料”多层异质复合包壳的设计思路。该结构在难熔金属层与SiC/SiC 复合层之间引入多孔中间缓冲层,能够有效缓解界面热应力和界面反应问题,同时提升复合包壳的断裂韧性、气密性及导热性能,给出了中国式 ATF 包壳结构方案。国际评审专家对该结构设计给予了高度评价,一致认为其将有力推动复合包壳在实际工程中的应用。一位欧洲核材料专家特别建议团队关注欧盟“Il Trovatore”及“Scorpion”项目中关于SiC/SiC复合材料包壳管在先进压水堆中的研究情况,并希望进一步探讨该多层结构在压水堆与液态金属快堆中的优势。此外,研究团队通过冷冻铸造制备技术成功实现了带有多孔SiC界面缓冲层的多层异质复合包壳制备,其方案可供国际学术界与工程界参考借鉴。研究结果表明,当缓冲层孔隙率不超过约 25% 时,异质界面热应力可降低约 30%,同时保持良好的径向热导率。与法国CEA提出的“三明治”结构相比,该结构设计在界面结合的稳定性与兼容性方面表现更优,为国际第四代先进反应堆堆芯关键构件的发展提供了重要的理论基础和技术指导。该成果近期以“Thermomechanical evaluation-Guided structural design and porous interface optimization of multilayer heterogeneous cladding”为题发表在复合材料工程领域权威学术期刊Composites Part B:Engineering上。论文的第一作者为西北工业大学2023级硕士研究生梁爽,通讯作者为西北工业大学卫冲副教授。

图1. 由二维编织的复合材料和不同厚度的金属衬层复合而成的异质包壳结构

第一作者 梁爽,中共党员,西北工业大学力学专业在读硕士研究生。“蒋震”奖学金获得者,现任力学一团支部书记。在读期间,以第一/共一作者发表了SCI论文3篇(累计影响因子24),以学生一作者授权发明专利1项。作为第一完成人荣获“陕西省第九届研究生创新成果奖”,并主持“西北工业大学硕士研究生实践创新能力培育基金”项目一项。

通讯作者 卫冲,西北工业大学力学与交通运载工程学院副教授,博士生导师,材料开发与应用期刊青年编委,某全弹热防护任务跟踪专家,入选西北工业大学翱翔新星,长期从事极端环境下先进材料的跨尺度模拟设计、智能制造工艺、微结构演变智能识别分析及其复杂构件的全生命周期监测评估研究。在国际上率先提出了梯度编织结构、多孔界面复合结构等系列耐事故燃料复合材料包壳创新设计方案,开发了具有自主知识产权的含多孔界面缓冲层复合包壳智能制造技术,建立了异质界面应力量化评估方法以及陶瓷性能-工艺-微结构的关联物理模型,为关键工程材料发展提供了理论和技术支撑。荣获2024年陕西省技术发明一等奖(R2),2023年陕西省博士后创新创业大赛金奖(R1)等多项省部级奖。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2025.113006